构建稳定的正极电解质中间相(CEI)是实现高电压锂离子电池性能突破的关键技术路径。然而,由于CEI 的形成涉及电解液与正极材料之间复杂的不可逆电化学反应,其具体形成机制至今仍缺乏系统性理解。现有研究表明,阴离子在CEI 形成过程中起主导作用,这主要归因于阴离子相较于碳酸酯溶剂更易在正极材料表面的“内赫姆霍兹平面”(inner-Helmholtz plane, IHP)发生吸附和分解。然而,学术界对阴离子吸附行为及其在 CEI 形成中的具体作用机制仍缺乏深入探讨,这制约了高电压锂电子电池稳定性的进一步提升。

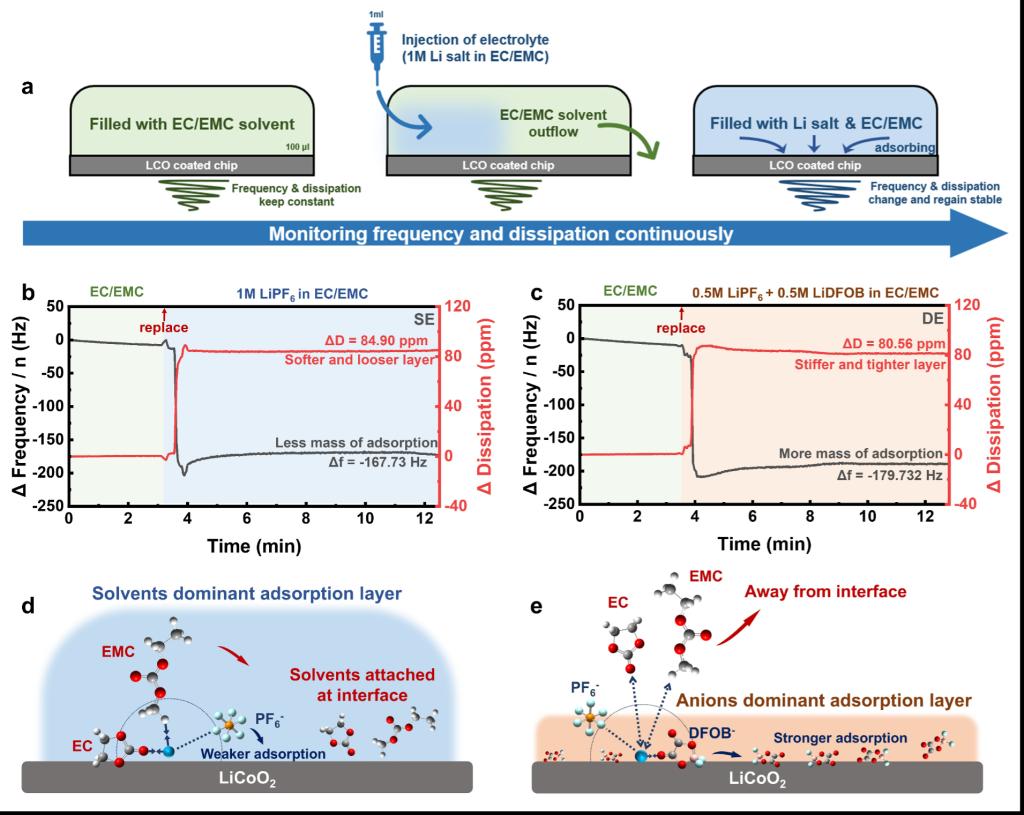

图1. 阴离子吸附行为及界面结构演变

针对上述问题,研究团队采用多种原位界面表征技术,首次系统揭示了阴离子在 IHP 处的吸附行为及其对 CEI 形成的作用机制。研究发现,不同阴离子在 LiCoO2(LCO)表面的吸附行为直接决定了 CEI 的化学成分和结构稳定性。研究团队通过石英晶体微天平耗散模式(QCM-D)实验,定量比较了不同阴离子在 LCO 表面的吸附行为,并结合原位衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)与原位共聚焦拉曼光谱(Raman)等先进表征手段,深入解析了不同阴离子吸附行为对CEI形成过程的调控机制。实验结果表明:与传统的 PF6⁻相比,DFOB⁻阴离子 在 LCO 表面表现出更高的吸附能,能够在 IHP 处形成以阴离子为主导的吸附层,从而有效阻隔有机溶剂分子与正极材料表面的直接接触,显著抑制碳酸酯溶剂在CEI形成过程中的分解反应。这一机制最终促进了更加致密且富含无机组分的 CEI 膜形成,使LCO正极在超高电压(>4.7V)条件下展现出优异的循环稳定性。

该研究成果不仅深化了学术界对 CEI 形成机制的理论认知,也为未来高性能锂离子电池电解液体系设计及电极/电解液界面优化提供了重要的理论指导。相关研究成果以“Anion Adsorption at the Inner-Helmholtz Plane Directs Cathode Electrolyte Interphase Formation”为题,发表于化学领域国际知名期刊《Angewandte Chemie International Edition》(德国应用化学)(DOI: 10.1002/anie.202425535)。

图2. 论文发表在Angew. Chem. Int. Ed.

该工作在北京大学潘锋教授,杨卢奕副研究员和SES AI 公司首席技术官许康博士的共同指导下完成,北京大学深圳研究生院新材料学院博士毕业生冀昱辰和硕士毕业生黄宇翔为文章的共同第一作者。该工作得到了国家自然科学基金、电动汽车动力电池与材料国际联合研究中心、广东省新能源材料设计与计算重点实验室、深圳市新能源材料基因组制备和检测重点实验室的支持。