学院邹如强、王明超与合作者在Nature Chemistry发表二维共轭聚合物晶态多孔材料制备新进展

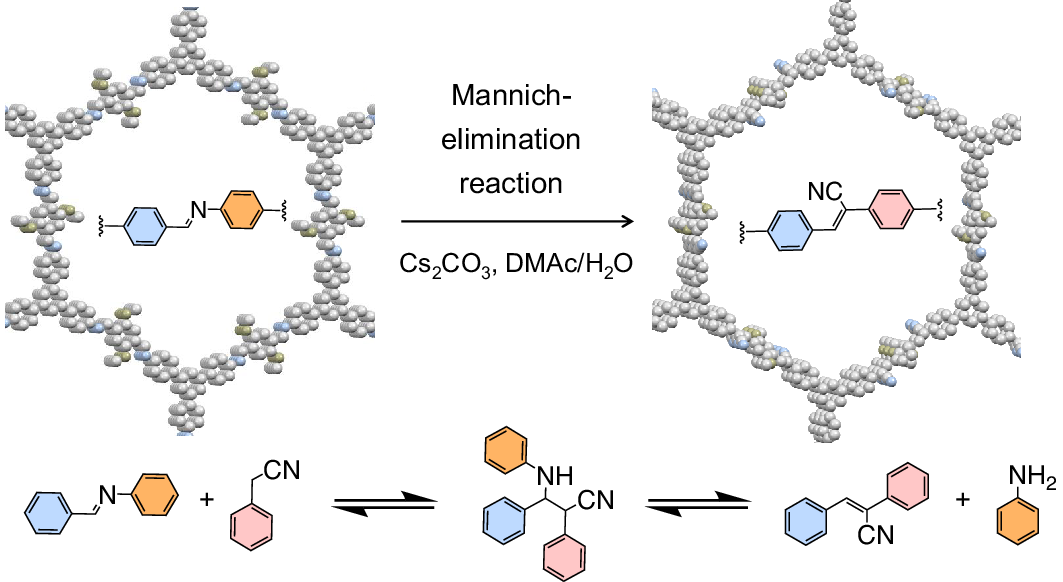

层状堆叠形成的结晶型二维共轭聚合物(亦称二维共轭共价有机框架),是一类兼具面内长程π共轭与面外电子耦合特性的有机二维晶体材料。其中,二维聚(亚芳基亚乙烯)(亚乙烯基连接的二维共价有机框架)凭借相较于传统亚胺键连接的二维共价有机框架(二维聚亚胺)更优异的π共轭特性,在(光)电子器件、光催化以及电化学等多个领域备受关注。然而,传统聚合反应的可控性不足,导致现有二维聚(亚芳基亚乙烯)的晶畴尺寸普遍小...

2026-01-21

学院莫凡洋课题组在《Acc. Chem. Res.》系统阐述自动化与AI辅助色谱分离研究

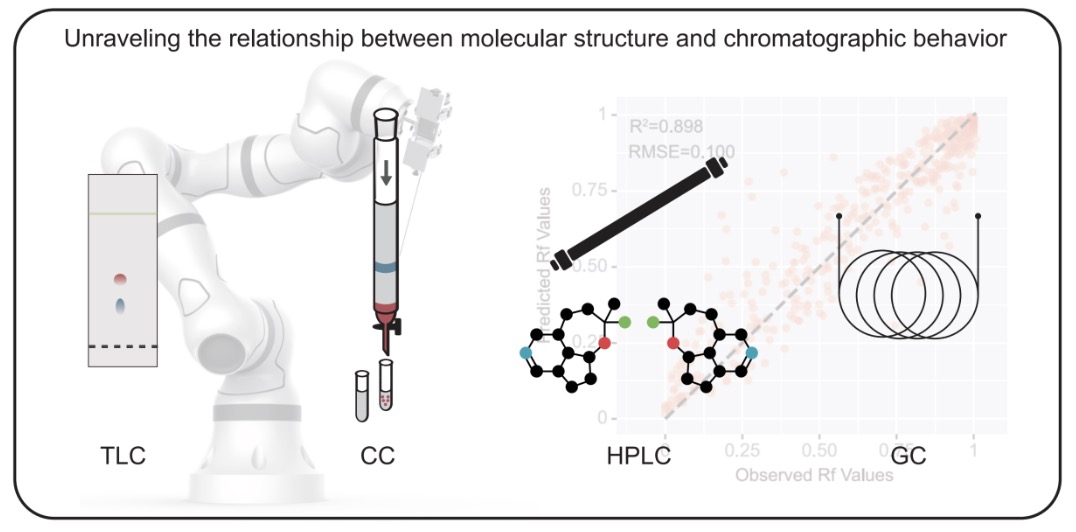

色谱技术是化学研究与工业生产中最基础、最关键的分析与纯化方法之一,广泛应用于有机合成、材料制备、药物研发和精细化工等领域,其分离效率和可靠性直接影响化学研究与工程实践的整体质量。然而,色谱行为由分子结构、实验条件与分离介质等多因素共同决定,机理复杂、耦合性强,长期以来色谱方法的建立与优化主要依赖研究者经验和反复试错,难以形成系统化、可迁移的预测模型,制约了分离效率提升与实验结果的可重复性。在此...

2025-12-24

学院潘锋教授与合作者在《JACS》报道分级氢键网络调控硝酸盐还原合成氨反应研究进展

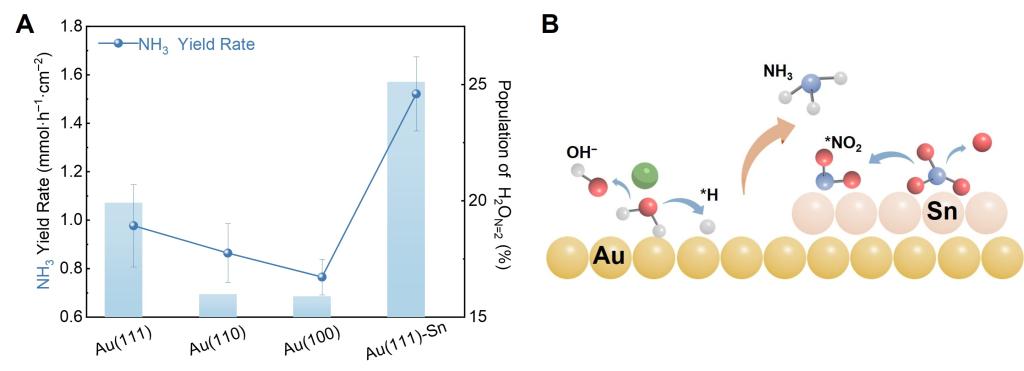

电催化技术是实现可持续能源转化与碳减排的关键路径。当前,工业废水中高浓度硝酸盐污染以及化肥生产过程中的高能耗问题,已成为环境与能源领域面临的双重挑战。电化学硝酸盐还原反应(NO₃RR)能够在常温常压下将硝酸盐转化为高附加值的氨产物,为上述问题提供了具有前景的解决方案。然而,该反应涉及复杂的多电子转移过程,并易受析氢副反应干扰,限制了其实际应用效率。因此,深入揭示界面反应机理对于设计高效NO₃RR催化剂...

2025-11-25

新材料学院、深圳屹艮科技、宁德时代联合综述:AI赋能BDA软件助力下一代锂离子电池设计

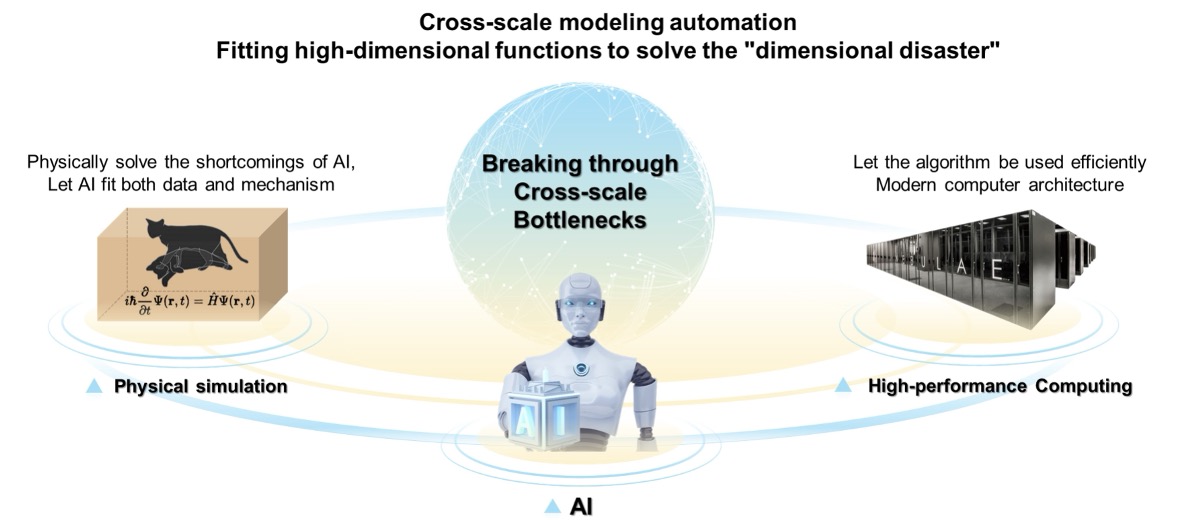

研究背景:在全球能源结构转型的背景下,锂离子电池作为核心电化学储能技术,其研发正面临能量密度逼近极限、新一代电池系统存在安全性及寿命问题等严峻挑战。这些挑战根植于电池研发流程固有的“跨尺度、长流程、多因素”的复杂特性:从原子纳米尺度的微观化学反应到米级电芯模组的宏观电化学性能,在时间和空间两个维度上跨度极大;从材料设计到电芯制造需要漫长的过程且严重依赖实验试错;多重物理化学场相互耦合,使得电池...

2025-11-08

张锦院士团队与合作者在《Matter》发表高强高韧芳纶纤维制备重要成果

在防弹装甲、车辆防护、航空航天等冲击防护领域,纤维材料的动态强度与动态韧性是决定防护效果的关键性能指标。然而,当前广泛使用的高分子纤维材料仍面临着诸多挑战:一方面,由于纤维内部聚合物链取向度低、孔隙率高以及界面相互作用弱,使得其在受到外力冲击时聚合物链易发生滑移,难以充分发挥材料本征强度与韧性。目前,高分子纤维的动态强度普遍低于8 GPa,动态韧性不足300 MJ·m–3,远未达到理想应用水平。另一方面,材...

2025-11-05

学院杨世和团队Nature Photonics:气相后处理法赋能高性能全印刷碳基钙钛矿太阳能电池模组

钙钛矿太阳能电池因其优异的光电转化效率和低成本制造潜力而受到广泛关注,然而在实际应用中,长期稳定性不足以及大面积模组性能衰减等问题,仍是制约其大规模产业化的关键瓶颈。与传统金属电极相比,碳电极具有成本低、稳定性高、疏水性好等优势,有助于提升器件的整体稳定性;同时,碳电极更易与印刷工艺兼容,被认为是实现全印刷钙钛矿模组的理想选择。然而,尽管前景广阔,碳基模组的光电转换效率却长期显著落后于金属电极...

2025-11-03

学院潘锋团队提出基于拓扑数据分析的材料结构特征提取新方法

在人工智能驱动材料设计迅速发展的背景下,如何以科学、可解释且高效的方式从复杂材料结构中提取关键特征,已成为实现智能材料发现的核心挑战。拓扑结构化学作为一种将材料微观结构映射为数学拓扑模型的研究方法,近年来在材料基因组工程、催化活性探索以及能量材料设计等领域,展现出强大的结构表征与性质预测能力。北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋教授团队近年来致力于图论/拓扑数据分析方法及其在结构特征提取中的拓展与...

2025-10-28

学院郑家新/许贤祺团队新进展:揭示Cu2+对钠离子层状正极材料空气稳定性的作用机制

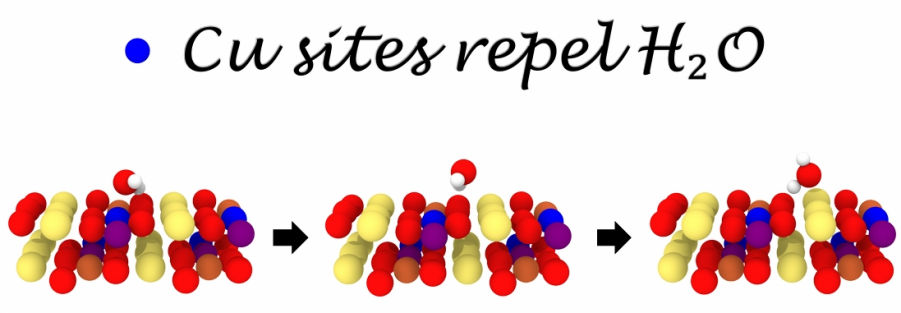

钠离子电池(SIB)因其资源丰富、成本低廉以及较高的能量密度,被视为极具发展潜力的下一代储能体系。在众多钠离子电池正极材料中,层状氧化物因其优异的离子电导率和简便的合成工艺而备受关注。然而,该类材料在空气中易与H2O、CO2和O2等发生反应,生成杂质相,导致活性钠离子损失、能量密度下降及结构退化,严重影响其循环稳定性与规模化制造成本。为提升其空气稳定性,研究界已提出层间距调控、成分优化及表面修饰等多种策略...

2025-10-23

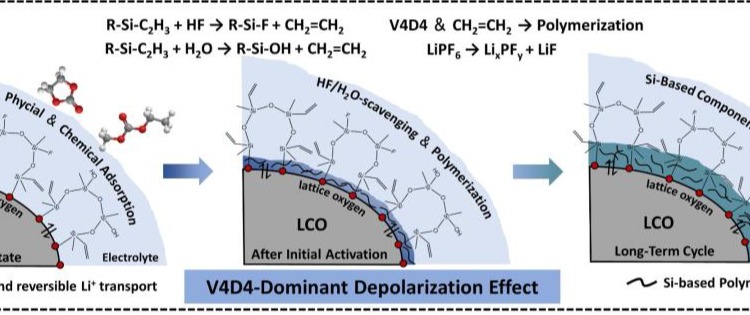

学院潘锋团队在《先进材料》发表高性能钴酸锂界面电化学重构研究进展

钴酸锂(LiCoO2,LCO)是目前广泛应用于手机、笔记本电脑及高速无人机等锂离子电池的主流正极材料。当前该材料发展的关键挑战在于,如何在提升充电截止电压以实现高能量密度的同时,保持其循环稳定性。当充电截止电压提高至4.55 V(vs. Li/Li+)及以上时,剧烈的正极/电解质界面副反应会引发材料表面结构及正极/电解质界面相(CEI)结构退化,导致电极极化加剧、容量快速衰减、循环稳定性下降,并削弱高压相变过程的可逆性,从...

2025-10-16

学院潘锋教授与合作者在《先进材料》发文总结聚合物固态锂电池界面性能提升的机理与方法

聚合物复合电解质(PCEs)在提升电池安全性、稳定性和能量密度方面具有显著优势,是实现高能量密度储能系统的关键材料之一。然而,PCEs在实际应用中仍面临严峻的界面挑战,尤其是在高电压或高能量密度体系中,界面不稳定、副反应频发及界面相容性差等问题更为突出,严重制约了离子传导效率与电池整体性能。因此,系统分析高能量密度条件下的关键技术瓶颈,并提出针对性解决方案,对推动下一代储能系统发展具有重要意义。尽管已...

2025-10-09

深圳市南山区桃园街道南山智园二期D2栋4楼409室

Copyright © 2011 北京大学新材料学院 Powered By its.pkusz.edu.cn

ICP备案编号:粤ICP备12081285号

学院官方微信