钠离子电池(SIB)因其资源丰富、成本低廉以及较高的能量密度,被视为极具发展潜力的下一代储能体系。在众多钠离子电池正极材料中,层状氧化物因其优异的离子电导率和简便的合成工艺而备受关注。然而,该类材料在空气中易与H2O、CO2和O2等发生反应,生成杂质相,导致活性钠离子损失、能量密度下降及结构退化,严重影响其循环稳定性与规模化制造成本。为提升其空气稳定性,研究界已提出层间距调控、成分优化及表面修饰等多种策略。其中,铜(Cu)掺杂被广泛证实是提高钠离子层状氧化物正极空气稳定性的有效途径。现有研究表明,Cu掺杂可抑制材料表面化学活性、增强结构稳定性、延缓材料退化与裂纹形成,并通过在表面富集形成CuO保护层,有效隔绝空气中活性分子的侵蚀,从而显著改善材料的空气稳定性。为进一步优化性能,Cu常与Mg、Ti等元素协同掺杂以实现多重调控效应,但Cu在改善空气稳定性中的独立作用机制仍不明确,亟待深入系统的研究。

研究成果在ACS Energy Letters期刊的发表页面

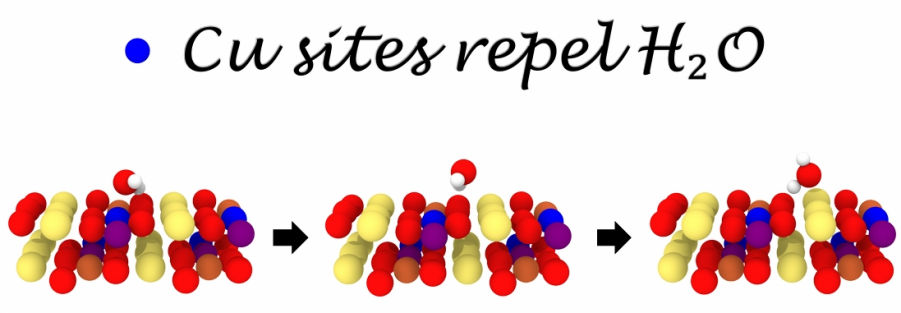

近日,北京大学新材料学院郑家新/许贤祺课题组在国际知名期刊《ACS Energy Letters》上发表了题为“Unraveling the Effect of Cu2+ on the Environmental Stability of Sodium-Ion Layered Cathode Materials”的研究论文。该研究综合运用密度泛函理论计算、晶体场理论、d带中心理论及杂质形成机制,系统比较了O3型NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(NFM)与NaCu1/3Fe1/3Mn1/3O2(CFM)的表面性质,揭示了Cu2+对钠离子层状氧化物空气稳定性的具体作用机制,主要包括以下三个方面:(i) Cu2+在高度配位的表面环境中能够形成稳定的Jahn−Teller畸变,诱导eg轨道电子与空气分子之间产生强静电排斥,从而提升材料空气稳定性,这一机制并不依赖于显著抑制表面活性氧或增加惰性表面比例;(ii) 相较于NFM,CFM表面对空气分子的吸附能力普遍较弱,原因在于Cu2+更易发生表面偏析,且其d带中心低于Ni2+;(iii) CFM材料表面Na热稳定性普遍优于NFM,有助于抑制表面Na从晶格位点脱离,进而阻断反应的持续进行。

文章摘要图

该工作由北京大学新材料学院长聘副教授郑家新与南燕特聘副研究员许贤祺共同指导完成,第一作者为新材料学院硕士生李中哲。研究获得了国家自然科学基金及贵州省科技项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c02482