未名湖畔烙下求真印记,

南国燕园孕育开拓基因,

他们曾在深夜与自己对谈,

在材料科学的世界里,写下关于理想的诗行。

如今,带着实验室的星光启程——

有人深耕基础研究的沃土,

有人破浪产业创新的蓝海,

那些关于未来的浪漫想象,

终将在更广阔的世界,落地成光。

个人介绍

任恒宇,北京大学新材料学院2025届博士毕业生,师从潘锋教授,以第一作者(含共同)身份在Energy & Environment Science、Advanced Materials等国际著名期刊发表论文11篇,入选首届中国科协青托博士生专项计划,在校期间曾获得博士生国家奖学金、北京大学优秀毕业生、北京大学三好学生标兵、学术创新奖、材料科学与工程学院“学术十杰”等荣誉奖励。

图1. 任恒宇与未名湖合影

Q1. 回首在北大的三年时光,你会如何总结?

在北大的五年时光,不仅是对科研思维与创新能力的系统训练,更是不断认识自我、实现成长的重要旅程。这段经历深化了我的学术素养,也塑造了我独立探索与持续反思的能力。

Q2. 你的具体研究方向是什么?你选择它的初衷是什么?

我的研究方向是高电压层状正极材料的结构调控和电解质设计。潘锋老师团队在锂离子电池正极材料领域拥有深厚的研究积累。在加入团队之前,我通过阅读课题组的相关论文,对这一方向产生了浓厚兴趣。经过与老师的讨论,最终确定了以钴酸锂正极材料为起点,系统探究正极材料体相与表界面结构设计的研究路径。

Q3. 在校期间最引以为豪的科研成果是什么?能否分享背后的故事?

在校期间,印象最为深刻的科研成果是一项关于高电压钴酸锂界面结构调控以及正极/电解质界相(CEI)形成机制的研究工作。在结构表征过程中,发现了与传统认知相矛盾的实验现象,CEI层在循环过程中呈现逐步致密、厚度变薄的演化过程,而并非逐步增厚。得益于潘锋老师和赵庆贺老师的悉心指导和验证实验讨论,最终确定了形成机制——由界面的原位化学反应驱动的CEI密实化过程。这段经历让我深刻体会到,不应惧怕实验中出现的“反常”现象,恰恰相反,探究其背后的本质,正是对科研思维和解决问题能力的重要锻炼。这种探索不仅能够促进自身的提升,也更易激发科研热情。

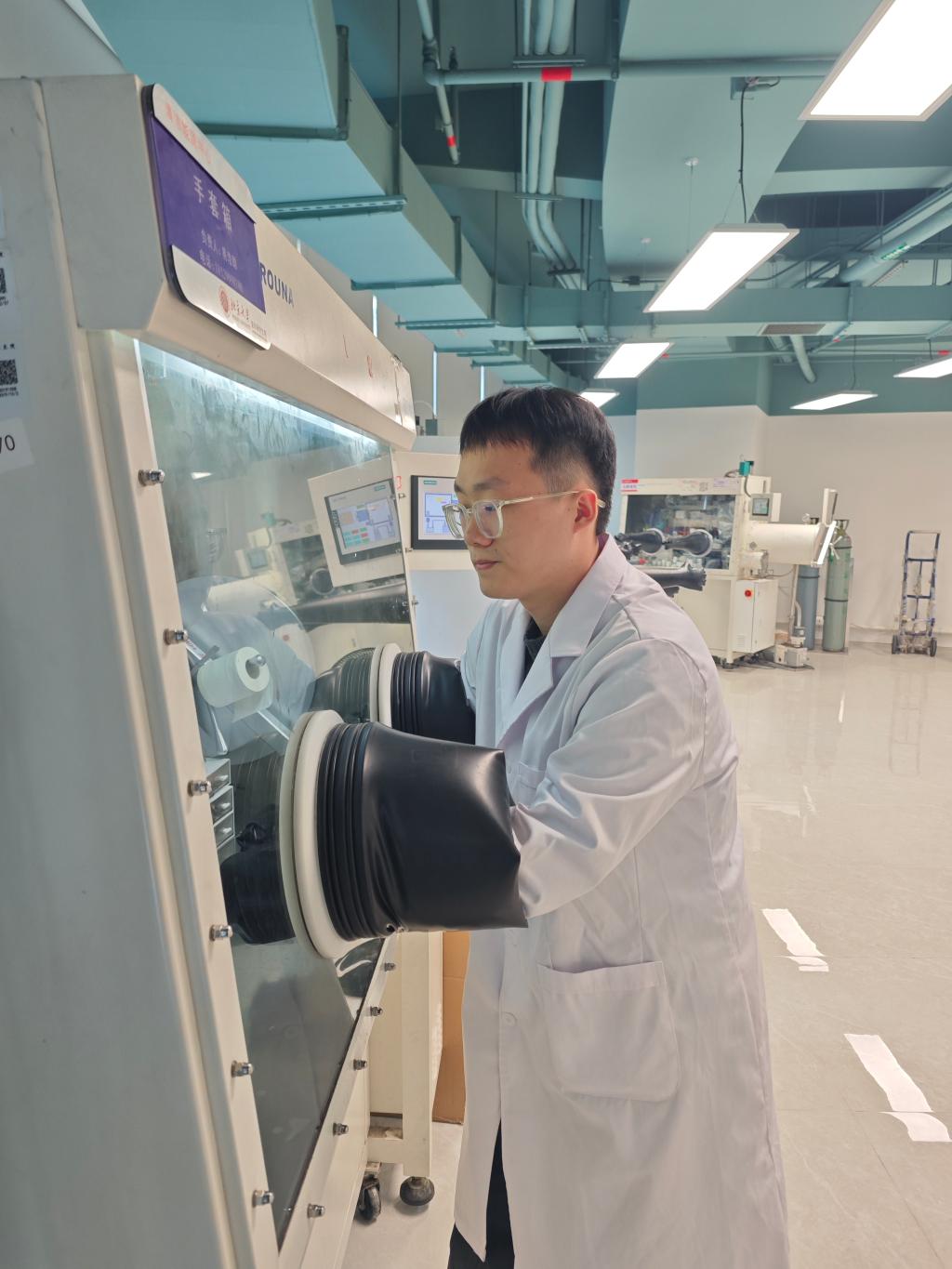

图2. 在实验室做实验

Q4. 在SAM对你影响较大/想要感谢的老师?

衷心感谢我的导师潘锋老师在博士期间给予的悉心指导与宝贵帮助。潘老师对科研始终怀有极高的热情与执着,激发了我的研究兴趣与探索精神。老师在选题和研究方向上展现出敏锐的洞察力,总能精准把握问题的核心。在与老师的多次讨论中,我受益匪浅,也逐步培养起对问题本质深入思考的习惯。

图3. 与导师潘锋合影

Q5. 如何平衡科研、课程(活动)与个人生活?有没有自己的“时间管理秘籍”?

科研-活动-生活很难实现很好的平衡,但科研是一场长期坚持的过程,需要持之以恒的努力,而保持身体健康则是这一切的基础。在认真科研的同时,需要坚持锻炼,并且可以在课余适当参与一些活动。比如入学前两年,我加入了南燕之家活动公益部,这段经历不仅丰富了我的课余生活,也让我在沟通、协作等多方面得到了锻炼和成长。总之,脚踏实地、身心兼顾,方能真正行稳致远。

Q6. 你目前的职业选择是什么,当初是什么促使你做出这个决定?

我目前已入选北京大学博雅博士后项目,后续将继续从事科研工作。在博士期间,我参与了团队孵化的钴酸锂正极材料企业的研发工作,逐步认识到正极材料的研发到实际应用是一个复杂的系统工程,涉及材料合成、结构调控、电解质设计、负极匹配性等多方面的基础研究及放大生产问题。同时也持续激发着我的科研热情,激励我不断探索如何将科研成果转化为实际应用,真正实现从“书架”到“货架”的跨越。

图4. 2024IMLB香港锂电大会Poster展示

Q7. 如果穿越回刚入学时,你会对当时的自己说什么?

科研不总是一帆风顺的,希望自己坚守初心、脚踏实地、勇往直前。

Q8. 对SAM在读的学弟学妹,你最想分享的一条经验是什么?

科研是一个日积月累、逐步迭代的过程。每天为自己设定一个小目标,每周制定一项小计划,比如坚持每日阅读一篇文献,做好阅读笔记并不断锻炼批判性思维,长此以往,就能逐步提升个人的科研素养。与此同时,积极与老师及师兄师姐交流讨论,探讨研究方向的可行性与实验数据的意义,保持在正确的道路上持续探索,幸运也终会眷顾勤奋努力的你。

图文来源丨任恒宇

编辑、排版丨凌露绮

审核丨莫凡洋、凌露绮