未名湖畔烙下求真印记,

南国燕园孕育开拓基因,

他们曾在深夜与自己对谈,

在材料科学的世界里,写下关于理想的诗行。

如今,带着实验室的星光启程——

有人深耕基础研究的沃土,

有人破浪产业创新的蓝海,

那些关于未来的浪漫想象,

终将在更广阔的世界,落地成光。

个人介绍

邓志康,硕士研究生,研究方向为锂离子电池电解质的设计与界面调控,师从北京大学深圳研究生院潘锋教授。硕士期间以第一作者(含共同一作)身份在 Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition、Science Bulletin 等国际著名期刊发表论文3篇,相关研究成果被北京大学新闻网报道,并入选2024年深圳市优秀科技学术论文奖。在校期间,获北京大学优秀毕业生、三好学生、优秀共青团员等荣誉,入选HORIBA科学奖。多次参加国内外学术会议,并于2024年国际锂电大会作海报报告。课余积极参与校园文化建设,担任深研院艺术团器乐队成员,联合北大、清华、哈工大高水平乐手组建“燕返乐队”,参与策划校内外演出数十场,广受欢迎。

图1. 邓志康与博雅塔合影

Q1. 回首在北大的三年时光,你会如何总结?

把光芒洒向开阔之地。

图2. 出席燕园毕业典礼

Q2. 你的具体研究方向是什么?你选择它的初衷是什么?

我对能源材料的兴趣最初源于本科阶段在中南大学的一次生产实习。当时,我们新能源材料与器件专业的同学在刘芳洋老师的带领下,前往位于杭州的万向A123公司参观学习。走下产线的那一刻,我第一次将课堂所学与实际产业场景建立起联系,对材料的功能与工程应用有了直观而深刻的认识。也正是在那时,我意识到电解液不仅是简单的离子载体,更是直接参与电池反应过程的关键活性组分。

进入潘锋老师课题组后,潘老师在科研选题上的敏锐判断与系统化思维对我产生了深远影响,也让我更加坚定地聚焦于“电解液—界面”这一核心科学问题。随着研究的不断深入,我逐步明确了自己的目标:通过材料体系的精细设计与调控,为高性能锂电技术的实际落地提供可靠的解决方案。

Q3. 在校期间最引以为豪的科研成果是什么?能否分享背后的故事?

在校期间,我印象最深的科研成果是一项关于新型低共晶电解液的设计工作。基于传统液态电解液存在的安全性问题,以及固态电解质在实际应用中面临挑战,我们筛选了一系列阻燃、不挥发、低毒的绿色溶剂,设计出一种兼具安全性与环境友好的新型电解液体系,最终实现了优异的电化学性能表现。

从最初的溶剂筛选到性能测试与机制解析,整个项目经历了大量试验与反复探索,也面临诸多困难与瓶颈。多亏了潘锋老师和杨卢奕老师的悉心指导,以及课题组师兄弟们的通力协作,项目得以顺利推进。这段经历不仅促使我掌握了多种实验表征与理论计算技能,也让我深刻体会到,科研不仅是知识的积累,更是一场关于坚持、合作与系统思维的长期修炼。

Q4. 在SAM对你影响较大/想要感谢的老师?

我要衷心感谢我的导师潘锋教授。潘老师深邃的科学思维与敏锐的学术洞察力,源于他几十年如一日扎根科研一线的坚持与积淀。从他身上,我不仅学到了如何做科研,更学会了如何思考问题、如何为人处世。他常鼓励我们从第一性原理出发看待科研挑战,这种追本溯源的方式让我受益终身,也深刻影响了我的学术习惯与思维模式。

在课题研究中,潘老师总能迅速洞察问题的本质,并给予极具方向性的建议。他的耐心指导和严谨要求,不仅推动了我科研能力的提升,也激发了我对科学更深层次的热情。更让我难忘的,是他幽默风趣、思想激荡的大组会氛围——那是我们收获知识、碰撞灵感的舞台,也留下了许多轻松而珍贵的回忆。

Q5. 如何同时做好科研又玩好乐队?有没有自己的“时间管理秘籍”?

我一直觉得科研和音乐并不是彼此割裂的两件事,反而在某种程度上可以互相滋养。科研让我习惯深入、专注和耐心地思考问题,而音乐则给了我情绪的出口和灵感的流动。科研时我专注地钻进一个问题;排练时我把所有的情绪交给旋律和节奏,两者像是生活中的两种节拍,交替出现。

至于时间管理,我没有严格意义上的“秘籍”,但我很在意节奏感。我会根据项目进展合理划分科研任务,在“高效完成”而不是“无限拖延”中给自己腾出喘息的空间。演出前排练时间通常集中在晚上或周末,我会提前规划好实验安排,不让自己被“突击式效率”压垮。最关键的是,在忙的时候也尽量不让自己失去热爱,一旦你发自内心地喜欢这两件事,它们就不是互相冲突的“时间分配”,而是生活中彼此成全的两个部分。

图3. 乐队表演

图4. 燕返乐队成员

Q6. 你目前的职业选择是什么,当初是什么促使你做出这个决定?

我的选择是继续攻读博士学位,将在香港大学开展下一阶段的科研工作,方向仍聚焦于能源材料的相关研究。这一选择并非一开始就明确,而是在硕士阶段逐渐积累兴趣和信心的过程中慢慢坚定下来的。

在课题组的几年里,我有幸参与了多个项目,也从导师和师兄们那里学到了很多思维方式与科研方法。在不断尝试、不断修正中,我发现自己对科研仍保有热情,并愿意在这个方向上多走一步,也多沉下心来打磨自己。未来的路还有很多未知,我希望保持学习和开放的状态,继续努力,不断成长。

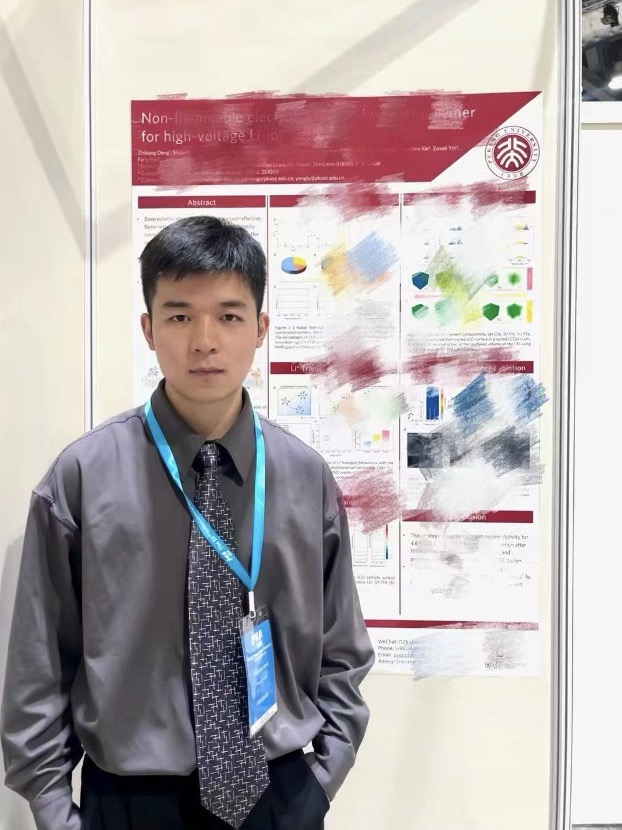

图5. 2024IMLB香港锂电大会Poster展示

Q7. 如果穿越回刚入学时,你会对当时的自己说什么?

刚入学时,脱离了原本熟悉的环境,又在情感上经历了一些低谷,让我一度感到非常迷茫。身边的同学都非常优秀,那种“差距感”一度让我怀疑自己是否能走下去。

如果可以穿越回那个阶段,我想对那个紧张不安的自己说:“慢一点没关系,扎实一点更重要。你不需要着急去证明什么,给自己时间去适应、去积累,总会慢慢找到属于自己的节奏。”很多真正的进步,其实都是在反复试错、推翻重来中悄悄发生的。

我也想提醒自己:科研不是孤军奋战。多和导师、师兄们聊聊,也许一个新的思路就藏在一次轻松的交流中。而生活同样重要,去做让你感到快乐的事,无论是排练音乐、散步、发呆,这些看似“无用”的时光,恰恰是支撑你走下去的力量。

Q8. 对SAM在读的学弟学妹,你最想分享的一条经验是什么?

如果只能分享一条经验,我想说:别怕走得慢,只要方向对,就值得坚持。

刚开始大家都会迷茫、犯错,这都很正常。科研的节奏可能慢一点,但只要方向是对的,每一步都算数。别怕走得慢,也别忘了在努力的同时,留点空间给生活和喜欢的事。坚持下去,你会慢慢看到满意的结果。

图文来源丨邓志康

编辑、排版丨凌露绮

审核丨莫凡洋、凌露绮