编者按:青春孕育创新火种,青年学者定义未来可能。"新材新力量"专栏聚焦北京大学新材料学院新入职青年教师群体,通过记录他们的学术足迹与科研故事,展现前沿探索的热忱与突破,传递学院创新精神与人才引力。

让我们走进第二期,认识这位90后博导——王立刚老师:牛顿国际学者归国,以"解决重大科学和产业问题,推动国家和社会进步"为科研信条,在传统光电和量子芯片领域开疆拓土。从质疑教育的"叛逆少年"到横跨化学、物理、材料的"跨界科学家",他用一场永不停歇的追光之旅,诠释着基础研究与产业应用的双重担当。

Q1:请简单自我介绍,分享一下您的学术背景和研究方向。

我是19年从北大化学院博士毕业,后来在剑桥大学卡文迪许实验室(物理系)和瑞典皇家理工学院应用物理系做了5年多的博后,25年1月加入北大新材料学院。我们课题组目前致力于单光子与光电材料、芯片、装备的研究。具体包括:超导纳米线单光子探测器芯片与装备,主要使用氮化铌钛、二硼化镁、钌酸锶等超导材料,主要应用场景在光量子通信、医学成像、激光雷达等领域。(2)量子光源,主要基于稀土、量子点、钙钛矿等材料。(3)光子雪崩单光子探测器、发光二极管等,主要应用场景在红外相机、显示面板、光通信领域。

Q2:您的研究领域有哪些重要的科学问题,这些研究对社会或者产业有哪些潜在影响?

我们课题组的研究完美融合了前沿性和应用性,简单的来说我们的研究都属于大光电领域,可以分为基于半导体材料、稀土材料的传统光电领域和基于超导薄膜材料的量子芯片领域。在这两大块都有很多重要的科学问题,如在我们研究的基于半导体的光探测器、LED领域,如何制备高性能、长寿命的光电器件用于高清显示、光通信、红外相机领域。对于超导量子芯片领域,其属于重大的前沿科学方向,具有重要的科学价值和产业应用价值,我们的这种超导纳米线单光子探测器芯片主要应用于光量子信息、量子激光雷达、生物成像等前沿领域,这种特种探测器全世界只有少量的机构可以提供完整的设备,在北大我们是第一个做这类探测器研究的。在众多前沿领域如量子通信、光量子计算、激光雷达等,我们的探测器是最重要的核心的基础性器件之一。如何制备高性能、小型化、光子数分辨、多像素的超导纳米线单光子探测器芯片是领域非常关注的重要科学问题。另外,能否利用这类探测器从事暗物质、中微子探测研究大家也非常感兴趣。

Q3:能否介绍一下您的求学经历,是由于哪些机缘促使您选择了目前的研究方向?能否与我们分享一下求学之路上让您印象深刻的突破或有趣的故事?

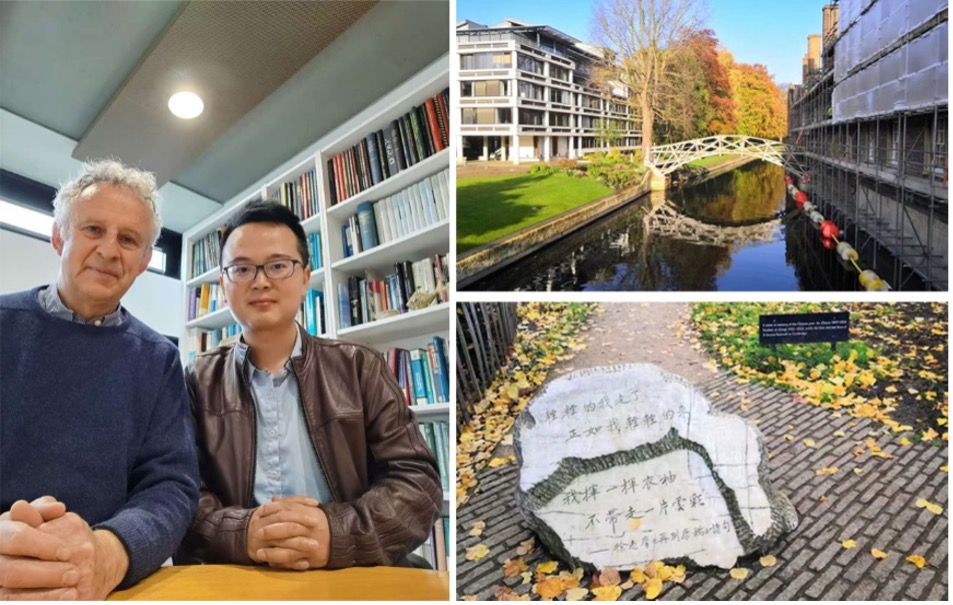

我从小就有强烈的科学梦想。然而高中时曾因质疑应试教育,中途离校自学一年,导致高考未能进入重点大学。后来在2014年考研中,我以北大化学院笔试第一、面试第二的成绩考入北大,并获硕博连读资格,有幸加入严纯华院士课题组。博士毕业后,我获得英国皇家学会"牛顿国际奖学金",先后加入剑桥大学卡文迪许实验室Richard Friend院士/爵士课题组和瑞典皇家理工学院应用物理系Val Zwiller教授课题组。我常调侃自己:高中时最喜欢生物,本科和研究生学化学,国外五年都在物理系,工作后又来到材料系。但我始终未忘科研初心—"解决重大科学和产业问题,推动国家和社会进步"。我的研究经历了从化学到物理的艰难转型,而目前的研究方向不仅是我非常热爱的领域,更是国家重大战略需求的前沿方向。

与剑桥合作导师,Richard Friend院士/爵士,剑桥“牛顿数学桥”、徐志摩“再别康桥”

在微纳加工超净间工作,与瑞典皇家理工学院的导师Val Zwiller教授及课题组成员

Q4:是什么吸引您加入北京大学新材料学院?

最吸引我的是北大新材料学院拥有全国最优质且充足的生源。我认为师生是相互成就的,一个成功课题组很大程度上依赖于优秀的学生—他们才是课题组发展的核心因素。北大材料系为新PI提供了充足的启动经费和相对宽敞的实验空间支持。深圳宜人的气候和发达的产业结构与我的研究方向高度契合,十分有利于推动实验室成果的产业化。此外,作为北大校友,重回母校让我倍感亲切。

Q5: 您对学院的科研环境、学术氛围以及支持政策有何评价?

学院的整体科研环境良好,学术氛围浓厚,对于新PI的支持较多。深研院校区和新材料学院整体规模小于北京本部,所以整体公用平台的建设还不够齐备,相信新大楼和新的分析测试中心建成后将会有很大的改观。

Q6:您对于日后的教学和科研工作有什么期待和计划?

我打算开设《半导体材料与器件物理》、《微纳加工技术与芯片制造》和《发光材料与器件》等研究生的课程,当本部联合培养的本科生入校后也会根据学院需求开设相应本科生的课程。另外,在学院留学生英文项目启动后,将根据学院需求开设英文授课的专业课,希望和同学们一起学习进步。

Q7:对有意加入您团队的学生,您有哪些建议或者期待?您希望他们具备哪些特质或能力?

我们课题组刚刚成立,正是在大规模招人的阶段,每年会招收4-5个硕士、1-2个博士,博士后名额不限,港澳台、外籍留学生名额不限。特别欢迎物理、电子、计算机、材料、化学等专业背景的学生加入,如果学生有微纳加工、光路搭建、电子电路、低温电子学、薄膜制备等经验就更加完美了。

Q8:在培养学生方面,您的团队有哪些具体的支持措施和培养规划?您希望学生在团队中获得哪些成长?

对于学生我将会100%的用心,全力支持学生做好科研,努力为学生创造最好的学习、科研条件,在学生的人生重要的节点如“升学”、“就业”、“出国”等提供全力的帮助。具体包括购置最佳性能的科研设备、为学生提供充足的科研津贴和奖励、推荐学生去世界顶级高校去交流访问、学生毕业会全力帮助推荐就业、升学和出国。由于我们的研究离产业本来就非常接近,实用性非常强,在我们课题组学习到的知识和技术可以直接用于产业,学生毕业后可以直接进入半导体、芯片制造、显示面板等行业工作。

Q9:在工作之余,您有哪些兴趣爱好?您是如何平衡工作与生活的?

我平时有很多兴趣爱好,包括打羽毛球、吹笛子/洞箫、溜冰、做饭等。在剑桥的时候我基本就是年夜饭的主厨,常规的家常菜、大菜都做得很好。另外,在国外周末空闲时候,经常会去公园练习笛子和洞箫,经常会引来很多人围观和鼓掌,曾经遇到过外国小朋友投喂水果和美食。在北京和在瑞典的时候,也会去溜冰和打羽毛球。

在国外做的“年夜饭”,国外公园练习“洞箫”,未名湖溜冰

Q10:您对目前学院在读的同学有什么建议?对于有志从事学术的学生,您有什么经验分享?

北大的学生应该要有更大的格局和更宽广的视野,我们始终还是应该睁眼看世界。我们这一代人的时代大背景就是中美的竞争,而我觉得最重要的决定因素还是人才、科技和产业的竞争。在我看来,北大从来不只是一所学校,而是与国家命运息息相关,北大师生应当与国家命运同频共振。这么多年的海外工作,让我仔细对比过国内外的差别,比如北大现在的硬件条件完全不比国外顶级大学差,北大学生也非常聪明、勤奋。我们这一代人还是应该做更多重大原创性研究。我们的研究要形成自己的特色,不要人云亦云,要独立思考,不要盲目追求所谓的热点,真正耐心地解决大的科学问题和产业亟需的技术问题。当然,科研很多时候是痛苦而寂寞的,还是应该多一些坚持和耐心。

Q11:您对未来在学校的发展有哪些期待?对学院的整体发展有何建议?

北大的发展绝不能落后于隔壁,更不该被浙大赶上。北大需要吸引全国乃至全球最顶尖的人才来学习和研究,为国家、为世界培养更多行业领袖。在经费投入方面,我们的预算和科研经费不能和隔壁有明显差距,师资队伍、校园建设和学科发展都要力争成为业界标杆。具体到深研院和新材料学院建设,我认为:一方面要扩大规模,增加教学科研场地,特别是要扩大博士生和留学生培养规模;另一方面要加快完善公用设备平台建设。目前深研院的测试平台,无论是设备数量还是场地条件,都比不上北大本部和清华深圳国际研究生院,很多基础设备都不够用,实验场地也很紧张。好在交叉学科大楼和分析测试中心大楼建成后应该会有很大改善。另外像AI4S这样的前沿方向需要加大投入,学院的英文课程建设也要加快步伐。