未名湖畔烙下求真印记,

南国燕园孕育开拓基因,

他们曾在深夜与自己对谈,

在材料科学的世界里,写下关于理想的诗行。

如今,带着实验室的星光启程——

有人深耕基础研究的沃土,

有人破浪产业创新的蓝海,

那些关于未来的浪漫想象,

终将在更广阔的世界,落地成光。

个人介绍

丁浩文,中共党员,北京大学新材料学院2025届毕业生。在校期间曾获国家奖学金、北京市优秀毕业生、北京大学三好学生、知行计划优秀领队、平安银行奖学金等荣誉。在潘锋老师课题组从事材料计算模拟研究,在国际知名杂志J. Am. Chem. Soc.、ACS. Catal.等发表SCI论文7篇,其中第一作者(含共同作者)三篇。曾任新材料学院研究生会主席、学生兼职辅导员,组织学术交流、企业参访等活动20余项,积极服务学院发展。毕业后拟前往香港城市大学继续攻读博士学位。

图1. 丁浩文毕业照

Q1. 回首在北大的三年时光,你会如何总结?

总结在北大的这三年时光,最深刻的体悟是“累并成长着”。三年的时间,体会最深刻的是多重角色切换带来的压力:学生工作,科研,公益活动多种身份不停的转换,往往上一段的工作尚未结束,下一段的挑战就接踵而至。这种经历也迅速催化了我个人的成长。

图2. 毕业典礼上与张锦校长合影

Q2. 你的具体研究方向是什么?你选择它的初衷是什么?

我的研究方向是电化学催化环境下的理论模拟研究。鉴于全球温室气体的过量排放,科研界对将空气中的二氧化碳转化为高经济附加值含碳产品的电催化技术展现出浓厚的兴趣。其中,开发新型高效的催化剂并研究其反应机理成为关键,而我的工作正集中于这一领域。

我选择这个研究方向主要有两个原因。首先,在本科吉林大学期间,我在邹晓新老师的课题组中接受了科研的初步启蒙,并参与组织了一个国家级的大创项目,这让我逐渐对理论模拟计算产生了浓厚的兴趣。其次,在参加新材料学院的夏令营时,我被潘老师的材料基因组相关研究深深吸引,决定在研究生期间继续从事相关工作。

图3. 和课题组同门参与中国化学会

Q3. 在校期间最引以为豪的科研成果是什么?能否分享背后的故事?

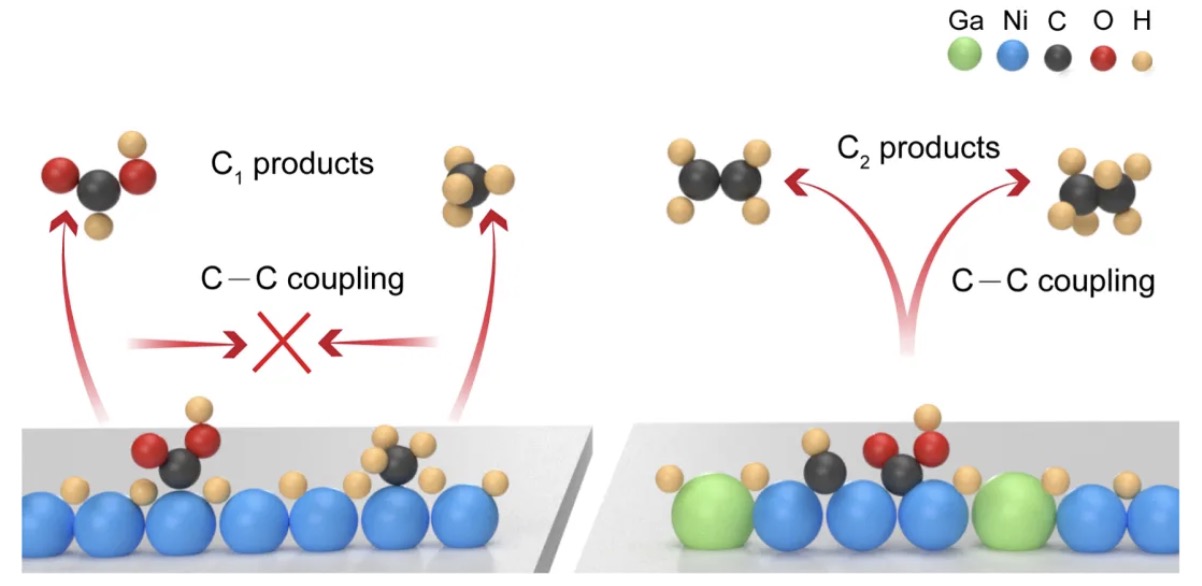

主要的里程碑应该是是我第一篇文章发表在《ACS Catalysis》上吧,哈哈!毕竟这是我的第一篇文章,情感自然会很深。这篇文章主要讨论镍基催化剂表面氢覆盖度对碳碳偶联过程的调控作用。这篇工作的发表过程可谓一波三折。其实,这项研究在我本科大四时就开始了,毕业设计由学院的郑世胜师兄进行远程指导。然而在2022年毕业季,长春爆发了疫情,我因感染入住方舱医院,期间的工作不得不暂时停止。毕业后来到新材料学院,我继续进行这方面的研究。在这个过程中,我深刻感受到北大的严谨治学精神。具体工作的指导老师李舜宁对图表和文章逻辑的要求非常高,总是不断修改我文章中的主图内容,往往一张图片要修改十几轮。同时,他们对我提出的问题也总是耐心解答,给予了我很大的帮助。

在投稿过程中,由于审稿人的疑问,编辑给了拒稿后重投的选项。记得当时在临近春节期间,返回家乡的高铁站上收到这个消息,心情五味杂陈。在春节的几天里,我也加班加点地修改论文,最终返稿得到了编辑和审稿人积极的反馈。回顾这段经历,我最深的感受就是:科研就像一场马拉松。想要急于赶往终点时,往往很难完成这段旅程;反而是要踏实地投入其中,掌握节奏,勤奋钻研,才会收获更好的成果。最慢的路常常是最快的路。

图4. 发表文章示意图

Q4. 在SAM对你影响较大/想要感谢的老师?

我想特别感谢潘锋老师。他对科研的热情令人钦佩,尽管工作繁忙,仍能每周抽出时间与我们进行讨论,这种积极的探索精神深深激励了我对科研的渴望。此外,潘老师在为人处事方面对我也产生了深远的影响。他对许多事物有独到的见解,无论环境如何变化,总是坚持自己的观点。这种坚持自我、追求真理的勇气让我深感敬佩。

图5. 毕业答辩后与潘锋老师合影

Q5. 如何平衡科研、课程(活动)与个人生活?有没有自己的“时间管理秘籍”?

哈哈,在这方面我可能比较有发言权。正如之前提到的,在南燕园的三年中,我扮演了许多角色,比如学院的研会主席、兼职辅导员和知行计划的团长等。起初我的想法是多体验丰富多彩的校园生活,探索一些之前未曾尝试的领域。其实当时并没有想太多,但现在回头来看,这成为了一个绝佳的试错机会。正是在这样的多方面探索中,我逐渐找到了并坚定了自己的人生方向。

说到时间管理,我认为首先可以尝试列出时间管理计划。我习惯按周对未来一段时间内需要完成的事情进行简单评估,并根据事情的重要性和紧迫性进行分类和安排。另一方面,计划也不能过于细碎,要留出一些冗余空间,以保持适当的灵活性。

最后,我想提到的是,大家常常会面临这样一种情况:在某个时期,多项deadline十分接近的事情突然集中爆发,比如申请季和考试周等。在这种情况下,我建议大家关注主要矛盾,认真识别哪些事情是真正重要的,并优先将精力集中在这些方面。

图6. 组织趣味运动会开幕式

图7. 在汕尾参与知行计划

Q6. 你目前的职业选择是什么,当初是什么促使你做出这个决定?

我决定前往香港攻读博士学位,这一选择对我来说是自然而然的。在研究生阶段深入研究自己的方向时,我对课题的兴趣逐渐加深,并意识到我可以沿着这个方向继续深入探讨,或许能做出一些有原创性的、很有意思的工作。这种正向反馈的感觉让我深感奇妙,也坚定了我继续攻读博士学位的决心。

图8. 赴香港参加IMLB国际电池会议

Q7. 如果穿越回刚入学时,你会对当时的自己说什么?

前路漫漫亦灿灿,加油!

Q8. 对SAM在读的学弟学妹,你最想分享的经验是什么?

1. 在深研院的这几年里,要充分利用试错的机会。简而言之,大家未来的方向就是三个方面:体制内、企业和学术圈。我建议以目标为导向,选择几个自己感兴趣的领域,去充分尝试。如果能够早日想清楚自己未来想干什么,适合干什么,那硕士这几年就很有收获了。

2. 个人的发展不仅取决于自身的努力,也要考虑历史进程的影响。在确定未来方向时,认真思考个人能力的特长,以及所选行业在社会中的发展前景,这样得出的选择会更加合理一点。

最后,我想说,一个真正的北大人,或许是无论外界的环境如何变幻,也要坚持做自己认为对的事情,与诸君共勉!

图文来源丨丁浩文

编辑、排版丨凌露绮

审核丨莫凡洋、凌露绮