未名湖畔烙下求真印记,

南国燕园孕育开拓基因,

他们曾在深夜与自己对谈,

在材料科学的世界里,写下关于理想的诗行。

如今,带着实验室的星光启程——

有人深耕基础研究的沃土,

有人破浪产业创新的蓝海,

那些关于未来的浪漫想象,

终将在更广阔的世界,落地成光。

个人介绍

赖根明,北京大学新材料学院2025届博士毕业生,师从郑家新副教授,在校期间曾获得北京大学五四奖学金、廖凯原奖学金、优秀毕业生、三好学生、学术创新奖、学习优秀奖、材料科学与工程学院“学术十杰”等荣誉奖励。

图1. 赖根明与博雅塔合影

Q1. 回首在北大的三年时光,你会如何总结?

充实而坚定。这不仅是一段科研积累的时期,也是一段不断确认自我方向、逐步深入热爱领域的成长旅程。

图2. 毕业典礼拨穗仪式合影

Q2. 科研过程中有没有哪一段经历让你特别难忘?有没有哪一次结果让你真正体会到科研的价值?

在科研道路上,最令我难忘的是自己开发方法的一段经历。在郑家新老师的指导下,我满怀热情地投入开发,但现实很快“教我做人”。代码调了无数次,模型一遍遍重跑,结果不是崩了就是炸了。最难受的是,每次以为找到关键问题,满怀希望地修改再跑,第二天睁眼一看——模型还是不行。那种感觉就像刚看到一点光,转瞬间又被现实关上了门。

然而,正是在这样的困境中,科研的魅力愈发显现。最开心的时候,是在一片混乱与困顿中,突然发现一个可能的突破口——那一丝“问题或许有解了”的希望,就像迷雾中透出的微光,能让人兴奋得彻夜难眠。后来,模型终于在多个体系中都跑出了稳定而精准的预测结果。更重要的是,这个模型后来被实验团队和企业实际应用于锂电池的设计与理解中。从“算出来”到“用起来”,我深刻体会到,科研不只是发表论文,更是回应现实需求、服务社会发展。而那种“想法变成现实”的喜悦,正是科研最动人的回报。

Q3. 在SAM对你影响较大/想要感谢的老师?

我想要特别感谢我的导师郑家新老师。在过去五年的求学中,郑老师不仅在学术上给予我悉心指导,更在生活中给予我无微不至的关怀。每当自己科研或生活陷入迷茫、疑惑不解时,郑老师总能耐心地引导我走出困境,解决困难,并经常引导我独立思考,锻炼过硬的本领。在郑老师的悉心指导下,我过得非常充实,不仅学到了很多知识与本领,更懂得了许多做人做事的道理。

图3. 与导师郑家新合影

Q4. 如何平衡科研、课程(活动)与个人生活?有没有自己的“时间管理秘籍”?

我生活比较规律,坚持早睡早起。大多数时间都专注在科研上,空闲时会打球或跑步散步等方式来放松。我也没什么特别的“时间管理秘籍”,只是尽量把时间留给自己真正热爱的事情。对我来说,这样的节奏就是最理想的状态。

图4. 海边散步

Q5. 你目前的职业选择是什么,当初是什么促使你做出这个决定?

我决定继续从事科研工作,尤其是在“AI+材料”的交叉方向上深入探索。这既是因为我对这个方向的热爱,也是出于对未来发展趋势的判断。我始终相信,材料研发一定会越来越依赖高效、智能的工具,AI会在其中发挥越来越关键的作用。

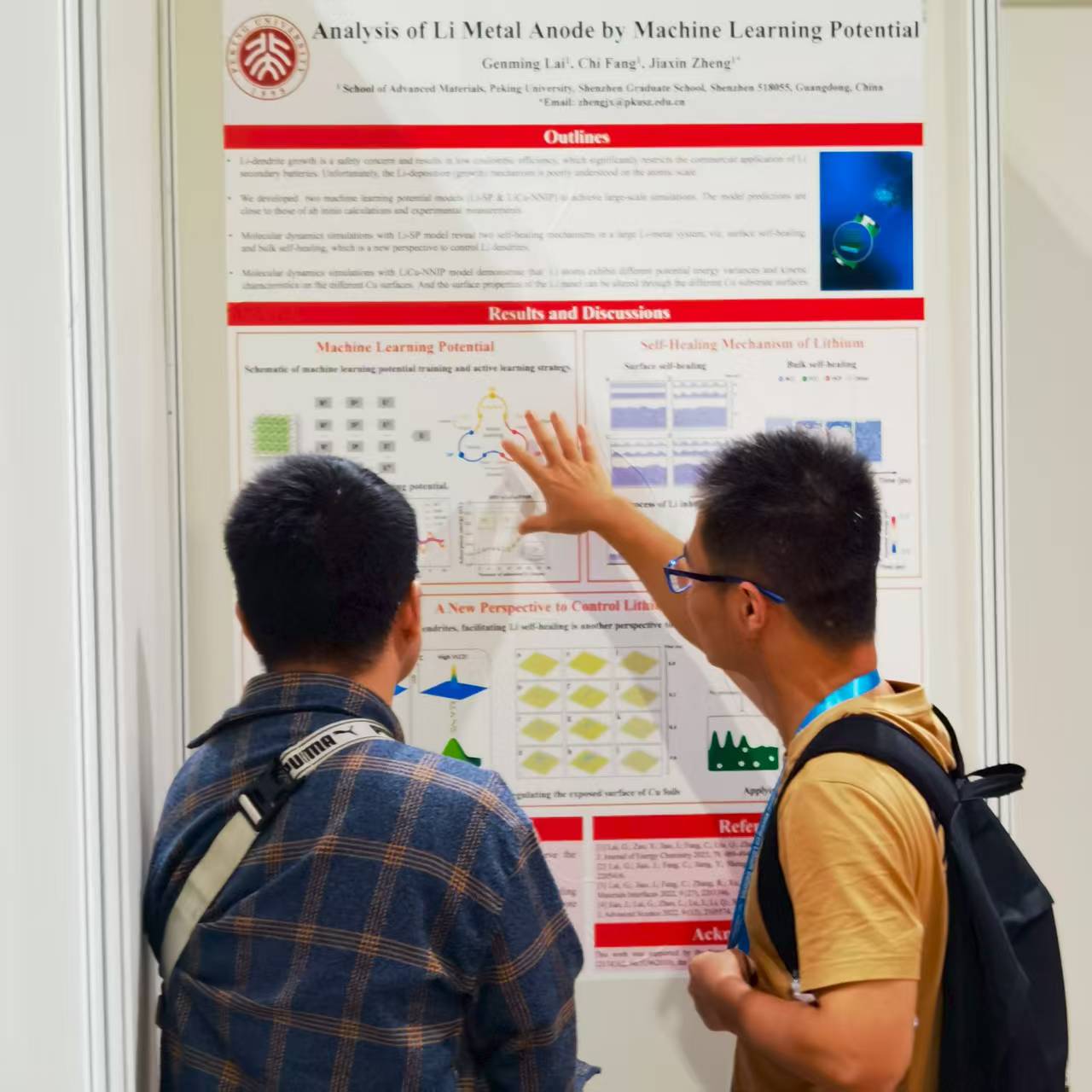

图5. 香港国际锂电池大会参会合影

图6. 学术会议作口头报告

图7. 学术会议期间交流

Q6. 如果穿越回刚入学时,你会对当时的自己说什么?

别怕慢,多想想“为什么”,你真正热爱的方向,终会在一点一滴中显现。

Q7. 对SAM在读的学弟学妹,你最想分享的经验是什么?

每个人都有自己的节奏,我们不必总拿别人的进度来衡量自己。那些看起来平凡的事,往往正是通往更远方向的起点。认真读一篇文献,静心写一段代码,扎实地跑一次模拟,哪怕只是反复调一个参数、核对一处数据,都是值得被肯定和珍惜的努力。慢一点没关系,重要的是走得稳、走得深,慢慢地,也能走出属于自己的路。节奏不是追出来的,是踏实走出来的。

图文来源丨赖根明

编辑、排版丨凌露绮

审核丨莫凡洋、凌露绮